物忘れ

加齢に伴う物忘れの改善方法として脳の血流改善がありますが、東洋医学の観点からみると精神作用も物忘れに影響を与えると考えます。東洋医学は精神作用を五行思想から「魂(精神を支える気)」、「神(精神・意識・思惟の主宰)」、「意智(しようとする思い、熟慮すること)」、「魄(激しい意気込み)」、「精志(意を支える心、根気、志)」に分け、それぞれ「肝」、「心」、「脾」、「肺」、「腎」に割り当てています。その中で特に「神」、「意智」、「精志」が物忘れに影響を与えると考え、それぞれ「心」、「脾」、「腎」の経絡(ツボの経路)のツボも使います。

これらの観点から物忘れを改善していきます。

1. まず、脳の血流改善のツボです。

①右図「百会」 (頭部正中線と左右の耳尖を結んだ線の交叉部))

脳を活性化し、集中力を高めます。「百会」、次の「四神聡」の押し方は首筋を立て脊髄の真ん中めがけて気を送りこむことをイメージします。

「四神聡」(百会の前後左右親指の幅1本)

「神」は精神の意味、「聡」は聡明の意味で、精神状態を落ち着かせることができ、自律神経のバランスが是正され、頭の感じをスッキリさせる効果があるツボで、認知症、健忘症に最適です。百会の後のツボは単独で「防老」と呼ばれるツボです。

②次に1984年WHO西太平洋地域事務局会議で同意が得られた「頭皮鍼穴名称国際標準」のツボです。

「額中線」 (頭の正中線、縦の線は前髪際から指2本下まで(縦の線は以下同様))

「額旁Ⅰ線」 (頭の正中線から指1本半外側)

「額旁Ⅱ線」 (まっすぐ前を見た状態で瞳孔を上がった線上)

「額旁Ⅲ線」 (額角から指半分内側)

③次は宮崎県日南市から山元敏勝先生が世界に発信している山元式頭鍼療法のひとつです。

「眼」、「鼻」、「口」 (正中線から1cmの両側、生え際から2cm下、1cmごとに眼、鼻、口を配置)

「耳」 (鼻点の両側約2cm)

「頭部/頸部」 (生え際の位置で正中線から1cm両側、生え際上から下に向けて2cm)

「胸部」 (眉頭より1cm上、上方外側15度の角度で2cm)

(本項の参考文献)

・王暁明 (2015) 『頭鍼臨床解剖マップ』 医歯薬出版.

・加藤直哉・冨田祥史 (2019)『山元式新頭鍼療法の実践』山元敏勝監修 三和書籍.

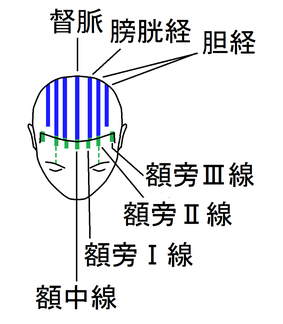

④次は右図督脈(頭の正中線)、膀胱経(頭の正中線から指二本横)、胆経(前頭部眉毛中央を上がった線及びその外側の線)という経絡(ツボの経路)を前髪際指2本下から後方に少しずつ上がっていきます。

頭部の押し方には二つあります。

・ひとつは頭皮揉搓法です。人差し指、中指、薬指の腹で軽く押して前後にゆらしながら進みます。くぼみがあればそこをすこし揉捻します。表面を揺らしますと髪が引っ張られますので注意してください。高齢者、体力が弱っている方向けです。

・もうひとつは親指での指圧です。自分でやる場合は中指を使います。経絡に沿って指2本ずつぐらい離して押していきます。押したら3~5秒キープします。できれば、「頭のツボ図解」ページを参照し、督脈、頭頂部の膀胱経、胆経の個々のツボの位置を意識してください。

⑤後頸部のツボです。

右図「風池」(僧帽筋腱(僧帽筋の起始部)と胸鎖乳突筋の間の陥凹部、後頭骨の骨際)

体の正中線より指3本弱外側に位置します。

「天柱」(盆のくぼの中央から指2本外側で僧帽筋腱の外縁陥凹部)

左右の「風池」を結んだ線より少し下側に位置します。「風池」を結んだ線には「上天柱」というツボがあり、「天柱」に劣らぬ効用があります。

首を後ろに倒し、首の重みを利用して右側は左手の(左側は右手の)中指で押さえた方が効きます。

「健脳」 (風池より指幅1.5本下)

指幅1本下という説もありますが、本サイトでは1.5本下とします。ツボの名前通り健脳を狙います。

「百労」 (脊柱の正中第七頸椎棘から指幅3本分上、外側指1.5本)

人によって第七頸椎棘から指幅4本分上が効く場合もあります。

2. 次に「心及び心包」、「脾」、「腎」の経絡のツボです。

右図「神門」(腕横紋上で尺側手根屈筋腱の橈側(親指側)にとる)

片方の手の拇指で皮膚に直角に押し、示指の根元の方向に押しこんで脱力します。そのほうがひびきがあると思います。

「内関」(腕関節掌側横紋の正中から指2本)

右図「三陰交」 (内踝の直上指4本、脛骨の後縁)

右図「湧泉」 (五指を屈し足底中央の最も隅なるところ)

3. 年配になってからの日常生活上の注意点です。

①「あれ」、「これ」で会話を終わらせないでください。具体的な表現を心がけてください。

②言葉や名前は何かに紐付けてください。

③忘れたら、思い出すことを努力してください。思い出す過程が大事です。

④言葉や名前を忘れた場合、記録の中から探し出したときや思い出したときに備忘録に書き留めてください。

⑤大事なことや忘れてはいけないことは毎日復唱してください。

⑥誰かとコミュニケーションを取る場所に出かけてください。

⑦相手の方の名前を言って挨拶してください。(Ex. ○○さん、こんにちは)

⑧自分の考えや思い、勉強したことを他の人に説明をする場を作ってください。アウトプットしてください。

⑨小さな物忘れをほったらかしにしないでください。

⑩うっかり物忘れが多くなってきているのは注意力、記憶力が落ちてきています。年配になると記憶を取り戻す力も落ちていることを実感します。メモを取る、チェックリストを作成する、指差確認を励行してください。

⑪人の注意力には限りがあります。多くの課題間を行き来しようとするとエラーが起こりやすくなります。

⑫聴力の低下には要注意です。何らかの対策を打ってください。

⑬下半身の運動(有酸素運動、筋トレ)が有効です。

《豆知識》

[記憶の種類]

● 長期記憶

・ 陳述記憶

- 意味記憶:言葉の意味など知識。側頭葉に記憶

- エピソード記憶:体験や思い出。前頭葉に記憶

・ 非陳述記憶

- 手続き記憶:身体で覚えた記憶。小脳、大脳基底核に記憶

● 短期記憶:「海馬」に保存。必要なものと見なされたもののみ、長期記憶へ移される

そのほか

● ワーキングメモリ(作業記憶):短期記憶よりさらに短い時間、一時的な作業用

● 感覚記憶:目や耳など各感覚器官が独自で持っている記憶、瞬間記憶

[短期記憶から長期記憶への移行] 記憶は繰り返さないと長期記憶にならない

・ 移行の過程:①記銘②保持③定着(固定化)④想起

・ 一度保持された記憶は繰り返すことで定着し、何らかの刺激を受けることで思い出すことが可能

・ 長期記憶への移行は脳にとって大仕事な上に、エネルギーも必要になる

・ 睡眠中に脳内で記憶の整理と、短期記憶から長期記憶への移行が行われる。

ただし、短期記憶から長期記憶への移行が睡眠中にのみ行われるわけではなく、日中にも行われているとされている

[物忘れは出力障害、認知症は入力障害]

・物忘れは固有名詞が出てこない状態で出力の障害である⇒想起障害という

-脳には書き込まれているが、出力できない状態

-後で調べて、「この人だった」と確認できる

・認知症は新しい記憶がインプットできない(新しいことが覚えられない)状態で入力の障害である⇒記銘力障害という

-後で調べてみてもその名前に見覚えがない

[心配する必要のない6つの記憶障害]

・注意散漫

-注意力や集中力の欠如より起こる。

-鍵をテーブルの上に置いたとき、それを覚えておくためには、

鍵を置いたという最初の認識を持つ必要がある。

・記憶の妨害による度忘れ

-複数の似たような記憶が混乱し、記憶が妨害される。

・記憶の混乱

-思い違いを起こしている。

・記憶の消失

-脳は常に古い記憶を消去し、新しい記憶のためのスペースを作る。

-「使わなければ、失われる」

・記憶想起の障害

-加齢に伴い、脳内のニューロンのつながりの強度に変化が生じる。

-何度も繰り返さない限り、新しい情報は短期記憶からすぐに消える。

・マルチタスクによる混乱

-ある一定の年齢になると、一度に効率よくできることの数が減る。

マルチタスクを止めることが、実は脳にとって良い。

(豆知識の参考文献)

・荻野剛志/監修(2020) 『図解眠れなくなるほど面白い人体の不思議』 日本文芸社.

・アンデシュ・ハンセン(2020) 『スマホ脳』 久山葉子/訳 新潮社.

・和田秀樹(2021)『固有名詞が出てこなくなったら認知症の始まりですか? -脳寿命を延ばす10の方法-』かや書房.

・サンジェイ・グプタ(2022) 『たった12週間で天才脳を養う方法-Sharp Brain-』伊藤理恵/訳 文響社.