腎機能向上

西洋医学における腎臓は、血液からの老廃物や余分な水分の濾過及び排出を行って尿を生成するという機能を持っているとされていますが、東洋医学ではそれに加えて成長・発育・老化において主導的な機能を持つとされています。

東洋医学では腎の働きを次の通りとしています。

「五臓六腑の精を蔵する、生殖方面の精を蔵する」、「生長発育を促進させる」、「命門の火(生命の根本)をつかさどる」、「骨髄をつかさどる(注参照)」、「耳と二陰に開孔する(耳や尿道、生殖器官、肛門の機能を維持する)」、「全身の水液を管理する」、「親から受け継いだ生命エネルギーの根本を蔵する」、「吸息をつかさどる」としているのが特徴です。

ここで「命門の火(生命の根本)」、「親から受け継いだ生命エネルギー(先天の気)」という語句が出てきますが、これは増えることはありません。加齢とともに減っていき、消費するのみです。

「中国漢方医学概論(66ページ)」に、「腎気が盛んであれば人体は精力が満ちあふれており、労働が軽快で力があり、同時に頭脳の面においてもまた緻密明敏である」とあります。

加齢とともに出てくる衰えを防ぐことが狙いとなるわけですが、最も注意してもらいたいのは次の点です。

・健康診断の腎機能(濾過、再吸収、分泌)の数値

・高血圧→腎機能悪化→末梢血管(腎臓の細静脈(糸球体の血管))が硬くなる

→血液が流れにくくなる→さらに血圧が上がる

・骨密度、バランス、下半身の脆弱性→転倒、骨折防止

・冷え→生活習慣病の予防

・「気力が落ちる、長続きしない、おそれやくじけそうになる、落ち込み」といった状態や心の動き

・呼吸困難(特に吸息)

・歯の鈍痛、歯の動揺、歯肉の萎縮

《注:豆知識》

・60代、70代になると、ネフロン数は20代の頃の半分ほどになってしまう。当然、歳をとってネフロンの数がじわじわと減ってくれば、それに伴って腎臓の濾過機能もじわじわと低下していくことになる。

(豆知識の参照文献)

上月正博(2023) 「東北大学病院式腎機能を自力で強くする食事と運動」 永岡書店.

《注:豆知識》

・腎臓が血液中で酸素が低くなっていることを関知すると、腎臓は強力かつ的確にエリスロポエチンを放出(分泌)する。血液中のエリスロポエチンは骨髄に移動する。ここで赤血球の産生を引き起こす。このホルモンがなければたちまちひどい貧血になってしまうだろう。

(豆知識の参照文献)

ダニエル・キーオン(2018) 「閃めく経絡」 医道の日本社.

《豆知識》

・大災害時の大きな精神的ショックは複数の臓腑に影響を与える。

・特に非常に大きな恐怖を体験すると、一気に老化が進み、白髪化し、記憶力が低下する、意欲がなくなる、尿や排便の調子が悪くなるなど、腎に関連した症状が出やすくなる。

・大きなストレスは、肝にも影響を与える。自律神経系の機能障害が起こり、精神的にも落ち着きがなくなり、イライラしやすく、入眠が困難となる、また、血圧の上昇や排便にも影響を与えることとなる。

・精神的な影響は心に影響を与える。漠然とした不安感が続き、精神状態が不安定となり、物事にも敏感になる、そして夜間の中途覚醒が多くなり、動悸を伴うようになってくる。

・大きなストレス時には「肝・腎・心」がKeyとなる。

(豆知識の参考文献)

・岩田健太郎(著、監修)、岩崎鋼(著)、髙山真(著)(2017)『高齢者のための漢方診療』丸善出版.

1. まず、左右の足裏への治療です。

指圧棒を使い、強めに押してください。

右図「湧泉」(五指を屈し足底中央の最もくぼんだところ)

「副腎」の反射区 (湧泉の下のエリア)

「腎臓」の反射区 (副腎の下のエリア、足裏の第二、第三中足骨の近位端でリスフラン関節線の上)

「輸尿管」の反射区 (「腎臓」、「膀胱」を結んだ線)

「膀胱」の反射区 (内踝の下、土踏まずのアーチ状の(踵骨、船状骨、第一楔状骨にまたがる)エリア)

特に「湧泉」、「副腎」、「腎臓」は丁寧に押してください。

2. 定番のツボです。

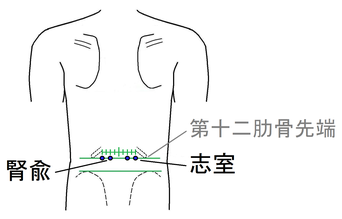

右図「腎兪」 (第二、第三腰椎棘突起間脊柱の傍、指2本)

背中から触れる第十二肋骨の先端を結んだ線になります。

「志室」 (腎兪の傍、指2本)

押し方としては次の方法がお勧めです。

仰向けに寝て、小さなボールを2個タオルに巻いて腰に当てます。小さなボールとしてバウンドボール(直径56mm)がお勧めです。

右図「復溜」(内踝の上指3本アキレス腱の前縁)

腎を活性化する最適のツボの一つです。

「太渓」 (内踝の後方、アキレス腱の前のくぼみ)

3. 手軽にできる手のツボです。

右図「腎臓」 (手のひら、第二、第三中手骨間の中央、「副腎」の下)

「副腎」 (手のひら、第二、第三の中手指節関節の近位陥凹部)

知能線の下部になります。

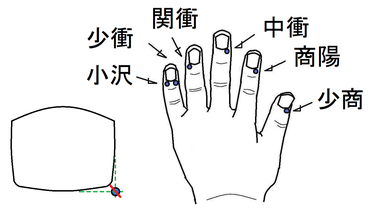

4. 手の井穴のツボです。

各指の爪の生え際(爪体の角から2mm弱)の6か所、「少商」、「商陽」、「中衝」、「関衝」、「少衝」、「小沢」を刺激します。内側から「内」、「内」、「内」、「外」、「内」、「外」と覚えるとよいと思います。これらのツボは井穴と呼ばれ、急性の熱疾患や急を要する病態、精神疾患に良いと言われていますが、ここではからだ全体の冷えの改善、認知症予防、自律神経の調整、血圧の安定が狙いです。ツボは左側の図の○印に位置し、赤線のところを親指の爪の先端を使って断ち切るように押すか、チクチクと数回押します。一日何回でも押してください。

5. 下腹部と仙骨部分を使い捨てカイロで温めてください。

最低、下腹部だけでも毎日温めてください。低温やけどに注意をしてください。時間毎に場所を移動させて使っても結構です。貼りっぱなしにする必要はありません。腹巻きでも結構です。気持ちも和らぎます。お勧めします。

6. 食事と有酸素運動及び筋肉トレーニングを合わせた形での運動による養生が必須です。筋肉トレーニングについては「自分でできる運動療法」または「運動による養生法」を参照してください。

《豆知識》

●食品添加物の無機リンの摂りすぎが老化を加速

・リンはカルシウムとともに骨を構成している成分であり、またDNAや細胞膜の主成分で、人間が体を維持していく上で重要な物質です。

・しかし、リンの蓄積は老化を加速するという研究結果(黒尾誠教授の研究)があります。腎臓には体内の余分なリンを腎臓から排泄するクロトー遺伝子が多く含まれています。リンの摂りすぎ→腎臓のネフロンの減少→クロトー遺伝子の減少→リンの蓄積→老化の加速というメカニズムです。

・リンには肉類、魚介類、卵、乳製品、豆類等に含まれている「有機リン」と加工肉等に使用されている食品添加物等に含まれている「無機リン」があります。有機リンは制限すると栄養状態に影響を与えます。無機リンは有機リンよりも体内への吸収率が高いのが特徴です。

・食品添加物が含まれるソーセージ、ハム、ベーコンなどの加工肉、干物、練り物、スナック菓子、インスタント麺ファーストフード等を意識的に避けてください。

(豆知識の参考文献)

・草野英二、黒尾誠(2011)『腎臓病から見えた老化の秘密』日本医学館.

(本ページ全体の参考文献)

・篠原昭二(2014)『補完・代替医療鍼灸改訂2版』金芳堂.

・寺澤捷年(1990)『症例から学ぶ和漢診療学』医学書院.

・南京中医学院(1976)『中国漢方医学概論』中国漢方.

・大村恵昭(2015)『「手の刺激」健康・長寿術』マキノ出版.

《豆知識》

高齢者に脱水が多いのはなぜか?

●高齢者になると筋肉量が減少

・筋肉は水分を蓄える機能がある。高齢者になると筋肉量が減少し、蓄える水分量も減少する。

●加齢により腎臓の機能低下

・若いときは「尿濃縮能」という少量の尿中に老廃物をたくさん溶かして排出する機能があるが、加齢によりその機能が低下し、尿排出のため、より多くの水分量が必要となる。

●加齢により喉の渇きを感知する機能が低下

・水の摂取量が減る。

(豆知識の参考文献)

伊賀瀬道也(2008)『アンチエイジングのススメ』愛媛新聞社.