腰痛再発予防

加齢とともに腰痛は再発しやすくなります。再発予防のためのツボ療法、運動法です。そして、再発した場合の手当てです。

1. 一日一回は右図の足裏の青と緑の線で示す内側縦アーチに沿ったラインを押し込んでください。

腰痛があるとこのアーチの部分に反応が出ます。軽いうちに手当てをしてください。

・左右の拇指を重ねていったん押し込んで、踵のほうに流します。

・病んでいるときは丸い小さなかたまり、また平板状の硬さ、引っかかりを感じます。軽く押さえても痛いはずです。その状況がなくなるまで、また痛みが止まるまで柔らかくそして長めに(15秒ぐらい)押します。数分、繰り返して行うと痛みが和らぐはずです。

・腰に重だるい痛みがある場合は、アーチのある部分に小さなかたまりを感じます。そのかたまりが柔らかくなるまで軽く押し揉んでください。10分程度かかる場合もあります。

・軽症のヘルニアの場合でも、予防的な目的で毎日施術すると症状が軽減、またはなくなります。

・内側からの画像も添付します。

頸椎・・・親指の基節全体(~中足指節関節まで)

胸椎・・・第一中足骨内側(~リスフラン関節まで)

腰椎・・・第一楔状骨から舟状骨まで

仙骨・・・舟状骨の端から距骨まで

2. お勧めのストレッチ、体操です。

①まず、東京大学医学部付属病院特任教授の松平浩先生が推奨している方法です。

・足を軽く開き、膝を伸ばしたまま、手のひらを腰に当て、上体をゆっくり反らします。

・1、2回3秒間息を吐きながらキープします。

・コツは後に反らしすぎないことです。ほんの少しで結構です。

・前かがみの姿勢が続いた後有効です。

・但し、脊柱管狭窄症の人は除きます。

(本項の参考文献)

・松平浩(2016)『腰痛は「動かして」治しなさい 』講談社.

・松平浩(2016)『文藝春秋2016年11月号』文藝春秋.

・松平浩(2013)『「腰痛持ち」をやめる本』マキノ出版.

②次に孫維良先生が推奨している「腰眼押しまわし」という方法です。 脊柱管狭窄症にも有効です。

・右図「腰眼」というツボを親指で押しながら、腰を左右に15回ずつ回します。

・「腰眼」というツボを親指で押しながら、上体をゆっくり前に倒します。そして、ゆっくり戻します。10回繰り返します。前に倒すことで痛みが増す場合は、止めて下さい。

「腰眼」 (第四、第五腰椎棘突起間脊柱の傍、指4本強、腸骨の上端の高さ)

(本項の参考文献)

・孫維良(2018)『脊柱管狭窄症の痛みは指1本で消す!』宝島社.

3. 次に中国に古くから伝わる気功法「スワイショウ(甩手)」です。腰痛の予防にも効きます。

①でんでん太鼓のように、ねじりを入れ回転します。ウエスト及び下腹部を横に向けることを意識します。

・立った姿勢で、足を肩幅ぐらいに広げて立ちます。その際、つま先は広げず、正面を向けます。

・腕の力を抜いて、腕を垂らしたまま、頭頂から背骨、尾骨の縦の線を軸にして、ウエストをひねって回転運動をします。ウエスト、下腹部を横に向けます。足の床への接着面はそのままです。

・腕と肩の力を十分に抜き、腕は体に巻きつくようにまかせる感じです。勢いをつけて回さないでください。

・首もあわせて回しますが、めまい防止のため回しすぎないでください。

・首は正面を向いたまま、回さない方法もあります。

・猫背で首が前に出る姿勢の方は首を前向きに固定したまま、腰をひねる方法を勧めます。

・左右に巻きつくとき口からふっと息を吐きます。吸うときは自然に任せます。但し、無理をする必要はありません。自然に任せてください。

4. 骨粗鬆症の予防は腰痛の予防にもなります。

つま先立ち(カーフレイズ)後、かかと落としをします。

・主に下腿三頭筋を鍛えます。

・踵を上げ、踵を落とす動作を繰り返します。

・目安として2秒で上げ、その後、床に踵を打ちつけます。

・壁に手をかけて安定させ、行います。

・足の親指で支えるイメージです。

・慣れてきたら、壁に手をかけないで行うとより強度が増します。

・30~50回を1セットとします。

5. 再発してしまった場合、最初に行う手当てです。

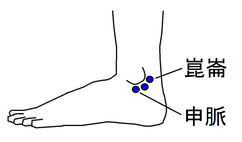

①右図「崑崙」 (足の外踝の後方)

指頭で押すとひも状のぐりぐりとしたものに触れます。人差し指または中指で下方に圧力をかけ、外踝のほうに滑らせるように動かします。

「申脈」 (外踝尖の直下、外踝下縁と踵骨の間の陥凹部)

外踝の直下指1本弱のくぼみに取ります。

「崑崙」と「申脈」の間も含めて3箇所圧痛点を狙ってお灸をするかピップエレキバンを貼ります。神経痛のような痛みが出てきたときによく効きます。

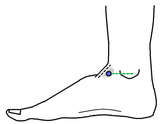

②筆者が最もお勧めする足のツボです。

右図「中封」 (足関節前内側、前脛骨筋腱の内側の陥凹部、内踝尖の前方)

内踝の一番高いところの線上または内踝の前下方で圧痛を探してください。項番1も含めてピップエレキバンを貼り、時折上から押してください。

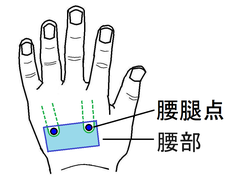

6. 手軽に対処できる手のツボです。強く押します。

右図「腰腿点」 (片方の手の甲に二つあり、人差し指と中指の間の溝、薬指と小指の間の溝をそれぞれ手首の方に向かってたどり止まるところ)

中手骨という骨が接する手前のくぼみです。場合により、もう少し手首に近いところに圧痛があるときもあります。くぼみを、円を描くように押します。特にぎっくり腰には薬指と小指の間の溝のほうが効きます。また、臀部、下肢外側の疼痛、腰をひねると痛みが出る症状に有効です。

「腰部」 (手首付近の中央)

上記「腰腿点」の遠位側から手首にかけてのゾーンを押します。