貧血

貧血を東洋医学的にいえば、血虚、その要因は脾虚(脾胃機能の失調)、肝虚(肝の蔵血作用低下)と捉えます。従って、ツボ療法としては、脾胃、肝を中心に手当てをしていきます。

1. 足のツボ、反射区を使います。

①右図「隠白」 (足の母指内側、爪体の角の際)

「大敦」 (足の母指外側(小指側)、爪体の角の際)

双方とも手の親指の爪を立てて押してください。

②右図「三陰交」 (内踝の直上指4本、脛骨の後縁)

「血海」(大腿骨内側膝蓋骨内上角の上方指3本)

③右図「肝臓ゾーン」 (右足裏にあり、第二中足骨より第五中足骨のほとんどをカバー)

このゾーンは右足のみです。特に、薬指から4センチほど下に圧痛を感じると思いますので、念入りに押してください。この箇所は外側に向けて押します。

「胃ゾーン」 (土踏まずの上、親指の付け根の下のふくらみ(拇指球)の下部)

「十二指腸ゾーン」(足裏第一中足骨の基部)

「胃ゾーン」、「十二指腸ゾーン」は消化する方向つまり図の矢印の方向に押し込んでいきます。左足と右足の方向が違いますので、ご注意願います。

2.「肝」を強化します。

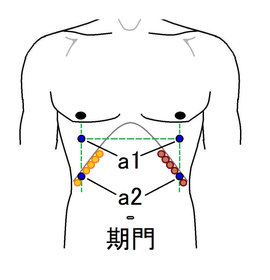

右図「期門」

このツボの取り方は二通りあります。

a1 (第6肋間、前正中線の指幅5本外方(乳頭中央の下方)

WHO(世界保健機関)で定義されている位置で、「巨闕」(胸骨体下端(肋骨弓が交差する部位)から指3本分下)というツボの指幅5本外方

a2 (第9肋軟骨付着部の下縁)

旧来定義されていた位置で、乳頭線上(正中線より指幅5本外方)で肋骨下縁(第9肋軟骨付着部にあたる)のやや内側のくぼみにとります。このくぼみはみぞおちから肋骨下縁を探っていくと2番目のくぼみになります。

糖尿病(境界型)の改善は、a1、a2の両方を押します。

さらに、右肋骨下縁(オレンジ色の位置)に少し深めに指を入れ、下にスライドします。

3.「膵臓」を養生します。

前項の図の左肋骨下縁(茶色の位置)に少し深めに指を入れ、下にスライドします。

4. 次に手のツボです。消化器系を補強します。

右図「胃・脾・大腸区」 (手を握るように親指をすぼめて、内側のしわが寄ったあたり)

「手心」(手のひらの中央のへこんだところ)