養生のツボ

日頃からの養生として、ぜひ次の手法を勧めます。心身ともに養生します。日常的に行ってください。

ここでの養生の狙いは次の通りです。

①「腎(、膀胱)」、「脾(、胃、腸)」、「肺」、「肝(、胆)」、「心(、脈管系)」の臓(、腑)の

・東洋医学で言う先天の気(生まれながらに持っているエネルギー)を大事にする。

・後天の気(呼吸による気(空気)と大地からの穀気(食物の栄養))を十分に養い、代謝を促進する。

②老いを防ぎ、認知症を予防し、脳の疲れを取り、体の冷えを防ぐ。

1. 左右の足、特に足底(足裏)を使った方法です。それぞれのツボ、反射区をツボ押し棒で押圧またはサムウォーキング(ツボ療法の方法(項番9)参照)という手法を使ってください。

《「腎(、膀胱)」の養生》

①エネルギーの衰えを防ぎ、先天の気を回復します。且つ、水分、老廃物排出、体脂肪燃焼の手助けをします。

「湧泉」 (足の五本の指を内側に曲げた時にできる凹んだところ)

中国では足の中心線で、指の付け根から踵までの長さの指の付け根から1/3のところにとりますが、ここでは少し上のくぼんだところとします。指圧するときは一番反応のある箇所を選んでください。

「副腎ゾーン」 (次の「腎臓ゾーン」の真上)

「腎臓ゾーン」 (第二、第三中足骨の近位端でリスフラン関節線の上)

「輸尿管」 の反射区 (「腎臓」、「膀胱」を結んだ線)

「膀胱」 の反射区 (内踝の下、土踏まずのアーチ状の(踵骨、舟状骨、第一楔状骨にまたがる)エリア)

《「脾(、胃)」の養生》

②胃、十二指腸の機能を正常化し、後天の気(大地からの穀気(食物の栄養))を十分に養い、代謝を促進します。また、貧血改善、老廃物排出促進につながります。

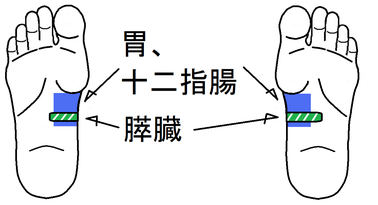

右図「胃、十二指腸ゾーン」(足裏第一中足骨の基部)

「膵臓ゾーン」 (拇指球の3cmぐらい下のリスフラン関節上)

双方のゾーンとも指圧棒を使って押し揉みます。方向としては内側から外側に向けて押し込みます。

《「大腸、小腸」の養生》

③大腸、小腸を養生します。

腸は人の体の中で最大の免疫器官でもあり、第二の脳と言われています。

右図「大腸ゾーン」及びそれに囲まれている「小腸ゾーン」(「小腸ゾーン」 (土踏まずのリスフラン関節より踵側)

右足から左足での数字の順番に押してください。指圧棒でも結構です。次に、左右均等に抑え、抵抗または痛みがあるところを探します。その箇所に重点的に圧を掛け、抵抗が和らぐまでほぐしていきます。2と3のラインはリスフラン関節の少し下方(但し、第四中足骨基底部では同関節の上方)、5のラインは内髁と外髁を結んだ線になります。「小腸ゾーン」は斜線部分です。

《「肺」の養生》

④肺を養生します。

後天の気(呼吸による気(空気)を十分に養い、代謝を促進します。

右図「肺ゾーン」 (足の甲の足背、足底の第一中足骨から第五中足骨までの骨間)

「気管支ゾーン」 (第一中足骨と第二中足骨の間)

第一中足骨と第二中足骨の間は「肺ゾーン」と「気管支ゾーン」が重なっています。

「上部(頭部~頸部)のリンパ」 (各々の趾間の根元にあり、丸いゾーン)

これらのゾーンを指で押し揉みます。特に甲側です。あまり強くこすると皮下出血を起こす可能性がありますので、注意してください。

《「肝(、胆)」の養生》

⑤肝臓、胆嚢を養生します。

東洋医学からみると、肝には次のような働きがあるとしています。「血を貯蔵し、血量を調節する」、「外からのあなどりを防ぎ、対策を考慮し、病邪に抵抗する」、「筋肉を管理し、疲労を取る」、「怒り、いらいらを鎮める」、肝っ玉とよく言われますが「計画力や決断力をつける」、「目の機能を回復する」といった働きです。

胆嚢は、肝臓から生成される胆汁という消化酵素を溜めておく袋であり、脂肪などを分解しやすくするために働きます。

右図「肝臓ゾーン」 (右足裏にあり、第二中足骨より第五中足骨のほとんどをカバー)

このゾーンは右足のみです。足の裏側で外側(第四中足骨)4センチほど下にも圧痛を感じると思いますので、念入りに押してください。この箇所は外側に向けて押します。

「胆嚢反射区」(右足の甲及び裏の第三、第四中足骨間隙の基部(足首に近い部分))

胆嚢反射区は右の足のみで、足の甲側、裏側双方にあり、特に甲側に圧痛が出ます。右足の第三指と第四指の指の股から5センチほど下になります。

《「心」の養生》

⑥心臓を養生します。

右図「心臓ゾーン」 (左足の裏での中指と薬指のまたから3~4cm踵より)

この「心臓ゾーン」は左足のみです。加えて、斜線の部分全体を探ってください。圧痛があれば押してください。

「心臓ゾーン」の反射区は東洋式と欧米式の反射療法で異なる位置を示します。本ページでは東洋式を使います。

《「脈管系」の養生》

⑦右図各指の爪の生え際(爪体の角から2mm弱)の6か所、「少商」、「商陽」、「中衝」、「関衝」、「少衝」、「小沢」を刺激します。内側から「内」、「内」、「内」、「外」、「内」、「外」と覚えるとよいと思います。これらのツボは井穴と呼ばれ、急性の熱疾患や急を要する病態、精神疾患に良いと言われていますが、ここではからだ全体の冷えの改善、認知症予防、自律神経の調整、血圧の安定が狙いです。

ツボは左側の図の○印に位置し、赤線のところを親指の爪の先端を使って断ち切るように押すか、チクチクと数回押します。一日何回でも押してください。最もお勧めする養生法のひとつです。

《認知症を予防し、脳の疲れを取る》

2. 頭のツボを使った方法です。自律神経を整え、気持ちを落ち着かせ、脳の疲れを取ります。認知症予防にも最適です。

①まず、頭のツボで脳の血流改善をします。

「百会」 (頭部正中線と左右の耳尖を結んだ線の交叉部)

髪の生え際から指幅7本上か7本弱(女性は6本上)で少しくぼんでいるところを探ります。

「四神聡」 (百会の前後左右親指の幅1本)

「神」は精神の意味、「聡」は聡明の意味で、精神状態を落ち着かせることができ、自律神経のバランスが是正され、頭の感じをスッキリさせる効果があるツボです。

下図頭の正中線、頭の正中線から指二本横の線、前頭部眉毛中央を上がった線を前髪際指2本下から後方に少しずつ上がっていきます。その後、後頭骨の縁まで押していきます。

頭部の押し方には二つあります。

・ひとつは頭皮揉搓法です。人差し指、中指、薬指の腹で軽く押して前後にゆらしながら進みます。くぼみがあればそこをすこし揉捻します。表面を揺らしますと髪が引っ張られますので注意してください。高齢者、体力が弱っている方向けです。

・もうひとつは親指での指圧です。自分でやる場合は中指を使います。経絡に沿って指2本ずつぐらい離して押していきます。押したら3~5秒キープします。

《老いを防ぎ、体の冷えを防ぐ》

3. 次のツボも日頃の養生として最適です。

この項番の「足三里」、「三陰交」、「腎兪」、「合谷」は健康長寿に代表的な最適のツボです。お灸(せんねん灸)をお勧めします。一日1壮で結構です。

①右図「足三里」(膝の外側直下の小さなくぼみから指4本分下 )

ひびく感じがなければ前脛骨筋を上下左右四方の角度から押してみてください。健脚、長寿のツボです。

②右図「三陰交」 (内踝の直上指4本、脛骨の後縁)

脛骨の後縁を足首側から擦上すると少しくぼんだ感触があると思います。血流をアップし、冷えを取り、ホルモンバランスを取ります。女性には必須のツボです。

③右図「腎兪」 (第二、第三腰椎棘突起間脊柱の傍、指2本)

背中から触れる第十二肋骨の先端を結んだ線になります。元気を取り戻すツボです。

「志室」 (腎兪の傍、指2本)

背中なのでセルフではお灸がしにくいので、次の方法を採用してください。

仰向けに寝て、小さなボールを2個タオルに巻いて腰に当てます。小さなボールとしてバウンドボール(直径56mm)がお勧めです。

④右図「合谷」 (手背、第二中手骨中点の橈側のくぼみ)

応用範囲の広いツボです。顔の疾患には欠かせません。押して硬さ具合が体のバロメーターになります。

5. そのほか、特定の未病または症状を治したい方は、以降各々別ページに記述してあるツボを日常的に押してください。さらに「運動による養生法」もぜひお勧めです。

6. 少なくとも1日一回はふくらはぎ揉みをしてください。10~15回程度で結構です。